FONCTIONNEMENT ET ANATOMIE DU CARBURATEUR

Si aujourd'hui presque toutes les voitures de moins de 10 ans sont alimentées par injection, les modèles plus anciens sont dotés d'un système de carburateur(s). Cet organe assez complexe ne peut être réglé ou réparé que si l'on comprend ses principes de fonctionnement.

Tout moteur a combustion interne fonctionne sur le principe de l'inflammation d'un mélange composé d'un comburant, l'air, et d'un combustible, dérivé du pétrole ou de gaz.

Ce mélange est assuré par le carburateur, ou par un dispositif plus évolué d'injection, qui doit assurer :

- L'homogénéité du mélange air / combustible.

C'est à dire que chaque millimètre cube de mélange admis devra comporter exactement la même quantité d'essence. - La constance de la proportion air / combustible, quel que soit le régime du moteur, donc la quantité totale de mélange admise.

C'est à dire que, si un moteur consomme 60.000 litres d'air et 6 litres d'essence à l'heure à un régime constant de 2.000 tr/mn, il devra, à 4.000 tr/mn consommer 120.000 litres d'air et 12 litres d'essence.

- Les carburateurs qui ont équipé les premiers véhicules mus par un moteur à combustion interne (ou, plus communément, "moteur à explosion"), comme celui de la De Dion - Bouton de 1899, ci-contre, étaient loin de pouvoir répondre à ce cahier des charges.

Appelés "à léchage" ou "à barbotage", ils se composaient d'un réservoir d'essence dans lequel pénétrait un tube, pour renouveler l'air aspiré par le moteur. Le mélange air / essence étant assuré par l'évaporation de cette dernière.

En dehors du peu de précision dans le rapport air / essence, ce type de dispositif posait un problème non négligeable puisqu'en cas de retour de flamme, peu rare à l'époque, celui-ci pouvait se propager directement au réservoir.

- Les carburateurs ne tardèrent donc pas à s'améliorer, pour adopter une configuration assez proche de ceux qui équiperont la plupart de nos motos jusque dans les années '70 (Certains petits malins s'empresseront de me faire remarquer que c'était au siècle précédent).

A la même époque que la De Dion - Bouton, la voiturette Léon-Bollée (bien que dénommée voiturette, elle se rattache au genre "moto" du fait qu'elle ne possède que trois roues) est dotée d'un carburateur de marque "Phénix" qui comporte déjà une cuve à niveau constant régulé par un flotteur muni d'une aiguille fermant l'arrivée d'essence lorsque la cuve est remplie. Il est également doté d'un diffuseur (appelé "champignon") assurant l'homogénéité du mélange.

Il ne lui manque plus, pour être parfaitement moderne, qu'un volet permettant de faire varier le volume d'air admis.

Ici, ce volume est réglé une fois pour toutes par une grille rotative, le moteur étant prévu pour fonctionner à régime constant... ou presque : En montée, il finissait bien par descendre, jusqu'à ce que l'on passe un rapport inférieur.

- Les choses ne tarderont pas à évoluer et on trouvera rapidement - couramment à partir de 1920 - des carburateurs "modernes", dont le principe général restera inchangé pendant près de 70 ans. Bien sur, ils ne seront pas tout de suite aussi évolué que l' "Amal G.P." ci-joint, qui est un "must" des années '50.

Les premières versions de carburateurs auront souvent une cuve séparée du corps du carburateur, afin de permettre de régler le niveau de la cuve par rapport à celui de la buse du gicleur. En effet, pour que le carburateur fonctionne correctement, ceux-ci doivent être au même niveau. Comme ce réglage se faisait le plus souvent au moyen de la célébrissime méthode "pifométrique", le résultat n'était que très rarement atteint de manière parfaite.

Raison pour laquelle les concepteurs les fixeront rapidement l'un à l'autre.

- Corps de la cuve.

- Flotteur déterminant le niveau d'essence de la cuve

- Arrivée d'essence depuis le réservoir

- Pointeau du flotteur fermant l'arrivée d'essence vers la cuve

- Corps du carburateur.

- Boisseau, déterminant la quantité d'air admise.

- Ressort de rappel du boisseau

- Bouchon du carburateur, permettant d'accéder au boisseau et à l'aiguille

- Commande de starter

- Colonne d'air

- Aiguille, déterminant la quantité d'essence injectée, fixée sur le boisseau.

- Vis de réglage du ralenti

- Gicleur d'essence

- Support du gicleur

- Bouchon permettant d'accéder et de changer le gicleur

Principes de fonctionnement

Un carburateur se compose d'un corps dans lequel est pratiqué un alésage circulaire, où se produit le mélange air/essence, et d'une cuve à niveau constant, alimentée en carburant par une pompe puisant dans le réservoir de la voiture

Les schémas ci-dessous représentent différentes phase d'ouverture du boisseau et les différents éléments réglant le mélange air / essence :

image 1: Lorsque la poignée de l'accélérateur est totalement "fermée", le boisseau ferme presque totalement l'admission, ne laissant qu'un filet d'air dans le conduit d'admission.

L'aiguille obstrue totalement le gicleur principal.Seul le gicleur de ralenti détermine l'essence admise dans le mélange.

image 2 : Lorsque la poignée de l'accélérateur est à mi-ouverture, le boisseau ouvre à moitié le conduit d'admission et l'aiguille du gicleur, solidaire du boisseau détermine la quantité d'essence injectée dans le mélange par le gicleur.

Entre 1/4 et 3/4 d'ouverture de la poignée, l'essence est ainsi proportionnelle à l'air admis.Cette plage peut être légèrement modifiée par le réglage de la hauteur de l'aiguille

image 3 : Au delà de 3/4 d'ouverture de la poignée d'accélérateur, jusqu'à son ouverture complète, seul le gicleur détermine la quantité d'essence admise. C'est à ce moment là que le diamètre du gicleur choisi est la plus importante.

Intermède :

Pourquoi, vous demanderez-vous, le gicleur principal est-il interchangeable ? Pour plusieurs raisons, bien sur :

- Tout d'abord, parce que, dans les temps préhistoriques dont on parle pour l'instant, les carburateurs n'étaient pas étudiés pour un seul modèle et que les constructeurs, qui ne fabriquaient pas plus qu'aujourd'hui les carburateurs, devaient pouvoir en adapter les réglages en fonction des caractéristiques de leurs moteurs.

- A cette époque, on n'achetait pas des "kits - moteurs" pour améliorer nos engins. Lorsqu'ils existaient, on n'en avait pas les moyens. Alors, on les "tapait" (les deux temps, surtout) en élargissant les transferts ou en diminuant la longueur de la jupe du piston à l'admission. Chacun, bien sur avait ses petits secrets.

Tant que l'on reste dans des limites raisonnables, cela ne nécessite pas systématiquement le changement de carburateurs.

Simplement, la vitesse des gaz dans le conduit d'admission augmente. Mais qui dit augmentation de la vitesse dit également accroissement du volume. Pour rétablir le bon équilibre du mélange air/essence, il faut alors pouvoir changer de gicleur.

En fait, je ne crois pas que ce soit la raison pour laquelle les constructeurs ont prévu des gicleurs interchangeables ! - Par ailleurs, en fonction de l'endroit où l'on se trouve, et plus particulièrement en fonction de l'altitude, la densité de l'air ne sera pas toujours la même. Raison pour laquelle, par exemple, les alpinistes sont amenés à porter des masques à gaz en haut de l'Himalaya : A cette altitude, il n'y a quasiment plus d'oxygène.

Sans aller jusqu'à de tels sommets, à régime égal, votre moteur absorbera moins d'air à 2.000 mètres qu'au niveau de la mer et si vous conservez le même gicleur, il sera soit trop "riche" (en essence) en altitude, soit trop "pauvre" au niveau de la mer. Ou bien les deux, auquel cas, il aura toutes les chances de fonctionner correctement à 1.000 mètres.

Ne pensez pas que ce problème puisse être négligeable : Je me rappelle d' "expéditions" où nous amenions au moins un jeu de gicleur pour en changer à mi-parcours, sous peine de problèmes graves.

Suite de l'évolution :

- La position de la cuve à côté du corps du carburateur pose un problème d'encombrement, surtout lorsque l'on multiplie le nombre de cylindres des moteurs, sachant que l'utilisation d'un carburateur pour plusieurs cylindres n'est pas très usitée en moto. Certains résoudront le problème en utilisant une cuve pour plusieurs carburateurs. Comme Guzzi sur sa 8 cylindres, qui ne possède que deux cuves.

L'invention du carburateur concentrique sur lequel la cuve n'est plus située à côté mais en dessous du corps, comme sur le Villiers ci-contre apportera une bien meilleure solution.

Entre temps, on aura également connu les "monoblocs", dont les plus célèbres sont certainement les "Amal", sur lesquels cuve et corps sont solidaires, mais la cuve étant encore légèrement décalée sur un côté.

Vous avez certainement entendu parler de carburateurs horizontaux, verticaux et inversés :

- La plupart des motos sont équipées de carburateurs horizontaux, sur lesquels la colonne d'air est horizontale et le gicleur perpendiculaire à celle-ci, donc vertical.

- Sur les carburateurs verticaux, la colonne d'air est ... verticale, dirigée vers le bas, et le gicleur parallèle à celle-ci, donc toujours vertical.

- Les carburateurs inversés ont une colonne d'air verticale, mais dirigée vers le haut et un gicleur horizontal.

Mais quelle que soit leur configuration, adoptée la plupart du temps pour des raisons essentiellement pratiques (encombrement, particulièrement), ils présentent tous, tant qu'ils restent dans ces configurations relativement simplistes, un inconvénient majeur :

D'une part, l'essence possède une inertie plus importante que l'air, si bien que, lorsque l'accélérateur est ouvert de manière brutale, l'air n'hésite pas à s'engouffrer, alors que l'essence, elle, tarde à arriver.

Si bien que sur certains moteurs, pas très bien réglés, je vous l'accorde, on arrive, à l'arrêt, à couper carrément le moteur simplement en accélérant brutalement.

- Les concepteurs de carburateurs trouveront des solutions.

Bien évidemment, lorsque les japonais doteront leurs premières motos de carburateurs à dépression - 450 Honda, a priori - ils assureront que la solution est révolutionnaire, en se gardant bien de préciser qu'ils avaient réinventé quelque chose qui existait déjà. En mieux !

C'est dès 1902 que l'on trouve les premières applications d'un carburateur de ce type, fonctionnant sur le principe de la dépression, avec le carburateur KREBS. A la différence près qu'il y a ici une entrée d'air "principale" à ouverture constante et une entrée "d'air additionnel" dont l'ouverture est commandée par un piston, lui même dépendant de la dépression dans le carburateur et régulée par un ressort et une membrane. Celle-ci étant en caoutchouc, comme celles qui posent tant de problèmes sur nos carburateurs "modernes", depuis le passage au "sans plomb".

C'est le même principe que les anglais, pourtant réputés pour leur conservatisme, reprendront,en l'améliorant, avec les carburateurs S.U. dont ils équiperont nombre de voitures et au moins quelques motos Triumph.

Le principe en est relativement simple : Le boisseau n'est plus directement commandé par le câble d'accélérateur. Ce dernier agit sur un papillon placé en aval du boisseau, dont le déplacement ascendant est freiné par une cloche à dépression (ou à pression) qui correspond à un tuyau placé en aval du papillon. Lorsque le papillon est fermé, cela correspond à boucher le tuyau, donc à créer une pression dans la cloche. Lorsque le papillon s'ouvre, le tuyau se débouche progressivement, créant une dépression dans la cloche et permettant au boisseau, solidaire de cette dernière, de monter.

Le petit ressort situé dans la cloche a pour but essentiel de ramener la cloche à sa position la plus basse au régime de ralenti. Quant à l'huile, elle a pour but d'éviter le grippage.

Les japonais reprendront à leur tour le principe sur la 450 Honda, en commandant la montée de la cloche par un ressort, puis, par la suite, grâce à une membrane. Amélioration ? Pas sur : Avec l'essence sans plomb, le carburateur S.U. continue de fonctionner sans problèmes. Ceux de la 450 Honda, avec une essence moins grasse, risque de gripper. Quant aux membranes, je n'en donne pas cher.

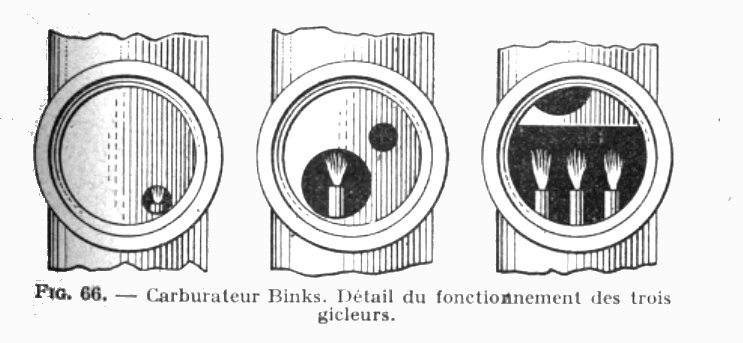

- Il existera d'autres solutions - peu connues - dont le but est également de permettre une admission progressive du mélange, tel ce carburateur Binks - ci-dessous - qui utilise trois gicleurs qui entrent en fonction les uns après les autres, selon la hauteur du boisseau.

Je ne sais pas à quelle date a été inventée cette solution, mais on peut, d'après la date de parution du livre dont il est issu, le dater entre 1920 et 1930. Ce qui est étonnant c'est que ce carburateur n'ait pas fait école puisque, bien qu'assez compliqué, il semble astucieux.

- Vers 1921 environ, B.S.A. tentera également d'apporter sa propre contribution au problème avec un carburateur équipé de deux boisseaux rotatifs tournant en sens inverse l'un par rapport à l'autre et dont l'aiguille (le pointeau) est commandé par une molette.

Que celui qui voit un quelconque avantage à un tel système me le fasse savoir. Il faudra, avant tout, essayer d'en comprendre le fonctionnement !

Il semblerait qu'on ait à faire ici à une solution "purement british", bien qu'ils nous aient démontré par ailleurs avoir eu quelques bonnes idées en la matière.

- Une autre solution, plus complexe consiste à faire appel à une "pompe de reprise".

Plus complexe correspond souvent à plus coûteux. Raison pour laquelle cette solution est peu (pas ? ) utilisée en moto.

Pas uniquement : Ce dispositif est généralement plutôt encombrant, mais contrairement à la solution du carburateur à dépression qui ralentit l'ouverture du boisseau (d'ailleurs absent sur un carburateur doté d'une pompe de reprise), la pompe de reprise envoie une quantité d'essence supplémentaire lorsque le papillon de l'admission est ouvert très rapidement.

L'injection :

Puis, on inventa l'injection...

Pas tout à fait, en fait. Voir même pas du tout, puisque le premier brevet de moteur à combustion interne doté d'une injection fut déposé en 1893 par un certain Rudolf Diesel.

Ce moteur utilisait alors comme carburant la poudre de charbon. Mais Diesel opta très vite pour un carburant auquel la mémoire collective a associé son nom : le Gas-Oil, bien sur, dont l'utilisation est indissociable du système d'injection.

On ne s'étendra guère plus sur ce type de moteur qui a très rarement été utilisé sur des motos, à l'exception du minuscule ( 18 cm3 ) et néanmoins remarquable Lohmann de 1948.

Ce type de moteur mettra d'ailleurs longtemps à s'imposer, même dans le domaine de l'automobile. Quant à l'injection, personne ne pensera à l'utiliser sur des moteurs de voiture à essence. Encore moins sur des motos. Il faut dire que les coûts de fabrication d'un tel système auraient été exorbitants alors que le prix de l'essence ne dépassait guère celui de l'eau !

Comme souvent, ce sont les recherches dans le domaine de la guerre qui vont faire avancer la technique : Avec un avion, en cas de combat direct, le salut n'existait bien souvent que dans la fuite : en piqué, à l'envers, en looping ... Comment, dans ces conditions, demander à un carburateur de conserver un niveau de cuve constant ? Sans parler des problèmes de givre ! En 1935, Mercedes va donc développer pour ses moteurs d'avion un système d'injection directe, en collaboration avec Bosch. Ce dernier avait en fait commencé ses travaux sur l'injection dès 1931.

Pendant la seconde guerre mondiale, des avions américains seront également équipé de système à injection indirecte.

Il faut attendre 1949 pour rencontrer des systèmes d'injection - indirecte - sur des moteurs automobiles : Les 4 cylindres Offenhauser utilisés à l'époque à Indianapolis. Comme quoi, les américains ne sont pas toujours techniquement si attardés qu'on veut vient le croire.

Toujours dans le domaine de la compétition, on verra des moteurs à injection indirecte sur des Connaught de Formule 2 en 1953 et directe sur des Mercedes de Formule 1 en 1954. Epoque à laquelle apparaît le première voiture de (petite) série dotée d'un système à injection : La Mercedes 300 SL (injection directe Bosch, bien sur).

- C'est encore d'Allemagne, avec B.M.W., que nous viendront les premières applications de l'injection sur des moteurs de motos. Ou plus exactement, sur des side-cars dans un premier temps, puis sur leurs motos de Grand-Prix, en 1955. Il s'agissait alors d'une injection indirecte.

D'après les rares pilotes qui ont pu essayer cette moto ainsi équipée, elle était quasiment inconduisible, particulièrement en cas de faible adhérence, en raison de la brutalité excessive de son moteur. Brutalité qui posait moins de problèmes lorsqu'il s'agissait d'un side-car.

B.M.W. n'en continua pas moins, par la suite, à utiliser l'injection, souvent avec succès, sur ses moteurs de compétition : voitures de F2 ou de rallye.

- En 1960, M.V. Agusta exposa au salon de Milan un 125 monocylindre deux-temps, dont l'injection, mécanique, s'effectuait dans les transferts et à basse pression. Il ne connut jamais la phase de production et ne fut peut-être même jamais monté sur une moto. Son régime, de par sa conception, était limité à 4.500 tours / minute.

P.S. : Sur ce coup, si j'avais pu avoir une quelconque forme de fierté pour avoir dégotté une "info" avant les autres, ça ne me sert, en fait, pas à grand-chose ! Jean Bourdache nous apprend, dans "Moto-Revue Classic" n°8 que l'engin n'est pas de 1960 mais de 1957 ni un deux temps, mais bien doté de soupapes.

Jean nous apprend que l'appendice sur le carter cache une pompe qui envoie l'essence sous pression directement dans la pipe d'admission. Le câble d'accélérateur commandait donc simultanément la pompe et le papillon d'injection. Vous imaginez le travail du mécano sur les MV-6 de l'époque !

- C'est de France, avec Motobécane, que nous viendra, en 1971, la première application d'une injection directe électronique sur un moteur de moto. Par la même occasion, Motobécane aurait pu être le premier à doter une moto de série d'une injection.

Le but du constructeur de Pantin était - déjà - de diminuer la consommation qui a toujours été excessive sur un deux temps. D'après les premiers essais réalisés, ce but avait été atteint : Après des premiers essais sur une 125 monocylindre, Motobécane équipa une 3 cylindres de 350 cm3 (badgée 500) de ce système. Elle consommait déjà de 30 à 40% de moins que la 350 à carburateurs dont elle dérivait.

D'après les essayeurs, le prototype roulant possédait un "trou" important de carburation entre 2 et 3.000 tours / minute. Chose étonnante lorsque l'on sait que l'injection, tout particulièrement électronique, est censée supprimer tout engorgement. Mais il ne s'agissait alors que d'un prototype.

Anecdotiquement, les injecteurs utilisés étaient de marque ... Bosch. Ce qui n'est pas très étonnant, en fait.

- Les premières motos de série à moteur non compressé, alimentées par injection apparaissent non pas en 1984 avec le "vilain gros canard" de chez Kawasaki, la 1300 / 6 cylindres, mais, d'après "Motorcycles On Line", dès 1980.

Cette première moto de série équipée de l'injection est toujours une Kawasaki : La Z1000 Mk2, dotée d'un système répondant au nom poétique d' "EFI".

Cette injection fut bien, ensuite, adoptée sur la Z1300, probablement dans le but de maîtriser une consommation excessive sur une moto dont l'excédent de cylindrée n'apportait pas un avantage déterminant en terme de performances.

Lorsque l'on sait le peu de succès qu'a connu ce modèle par rapport à sa concurrente désignée sur le marché - la Honda 1000 CBX / 6 - on peut se demander si cet apport technologique n'était pas simplement un argument commercial. Si c'était le cas, c'était raté : ça ne la fera pas plus vendre. Les motards - et probablement les motocistes également - n'étaient pas prêts pour une technique qu'ils jugeaient trop complexe.

Lorsqu'en 1982 Honda introduit sur le marché la "CX-500 Turbo", il s'agit de la première moto de grande série équipée d'un turbocompresseur. Elle est également dotée d'une injection, appelée "Computerized Fuel Injection".

On pourrait penser qu'adoptant un compresseur, Honda n'avait pas d'autre choix que d'utiliser une injection comme système d'alimentation. Ce serait oublier un peu vite que le compresseur a existé bien avant l'injection et l'électronique.

Une telle débauche de technologie ne suffira pas à convaincre les acheteurs. A tel point que lorsqu'on parle de "grande série", le terme semble quelque peu exagéré !

Les possesseurs de telles machines s'en moquent bien. Ils savent que cette moto aura sa revanche ... en collection.

- En 1983, B.M.W. commence avec ses "flat-twin" dont la conception remonte au début du siècle (précédent, bien sur), à ressentir de plus en plus les effets de la concurrence et songe à proposer une nouvelle moto : Ce sera la série des K100, puis K75 (en 1985). Quitte à changer, B.M.W. le fera jusqu'au bout : 3 ou 4 cylindres en ligne (mais toujours horizontaux) et surtout, l'injection.

La clientèle de B.M.W., elle, est plutôt atypique et fidèle. Une bonne partie d'entre-elle passera sans transition de la moto du marché ayant la conception la plus ancienne à la plus moderne (ou presque).

Le pire, c'est que la plupart ne s'en sont même pas rendus compte !

- Depuis, quelques constructeurs ont adopté ce type d'alimentation, comme Ducati, Guzzi, Harley-Davidson et plus récemment Voxan. Quant à l'américain Cannondale, il a été le premier, en 1998, à en équiper une moto de cross.

On ne manquera pas de remarquer que la plupart des moteurs ainsi équipés sont des bicylindres.

Probablement pour des raisons de coût, mais également d'encombrement.

- Le cas du moteur de la Bimota "500 V due" est particulier, puisque l'équipe de ce petit constructeur italien a décidé de concevoir un moteur deux temps au moment où, pour des raisons de pollution, il a totalement disparu du paysage motocycliste.

Pour contrecarrer ce problème, Bimota décide de développer une injection directe dans lequel l'essence n'est introduite dans le cylindre qu'à partir du moment où les transferts sont entièrement fermés. Ce qui demande une pression énorme et un temps d'injection extrêmement court.

Malheureusement, la moto s'avèrera bien trop brutale à piloter et le constructeur sera obligé de revenir en arrière en adoptant des carburateurs.

- l'un des premiers - sinon le premier - deux temps à injection (indirecte) est certainement le Vélo-Solex

Si vous avez un jour l'opportunité de démonter un de ces géniaux engins, vous constaterez que le dispositif qui l'alimente en essence ne possède pas de cuve : Il s'agit donc bien d'une injection.

Le fait que Magnetti-Marelli ait racheté Vélo-Solex n'est donc pas le pur fruit du hasard.

Technique :

Chacun sait qu'il existe plusieurs types d'injection : directe ou indirecte, mécanique ou électronique.

Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Nous essayons d'en énumérer ici, simplement, les caractéristiques ainsi que les qualités et les défauts.

Injection Indirecte Injection Directe

- L'essence est pulvérisée dans la tubulure d'admission, en amont de la soupape d'admission (de la même manière qu'avec un carburateur.

- L'essence étant pulvérisée en dehors de la chambre de combustion, ce système présente encore des risques d'inflammation. Peut-être encore plus qu'avec un carburateur. Mais l'essence peut être injectée de manière continue.

- Le système se contente d'une pompe à injection à basse pression. Mais l'homogénéité du mélange est difficilement réalisée. Plus difficilement que dans un carburateur.

Injection Directe

- L'essence est pulvérisées directement dans la chambre de combustion.

- L'injection dans le cylindre ne peut s'effectuer qu'en phase avec le cycle de fonctionnement du moteur, (on ne peut injecter l'essence en phase d'échappement) donc pendant un laps de temps très court.

- Le système nécessite une pompe à injection à forte pression (il faut combattre l'effet de la pression exercée dans le cylindre), mais il existe des problèmes liés à la température régnant dans la chambre de combustion. On essaye de minimiser cet inconvénient en plaçant l'injecteur sur la paroi du cylindre, juste avant le point mort haut.

Injection Mécanique

Les injections mécaniques fonctionnent grâce à des pompes alternatives composées d'un piston à course constante, commandé par une came. Lorsque le piston est poussé dans son cylindre, l'essence est envoyée sous pression dans l'injecteur.

Elle nécessite un piston distinct par cylindre. Ce qui entraîne une complexité et un coût de fabrication importants et proportionnel au nombre de cylindres. Plus grave encore, son encombrement n'est pas négligeable.

Raison pour laquelle on ne verra pas, pendant longtemps, ce genre de dispositif sur des motos de plus de deux cylindres.

Injection Electronique

C'est à partir des années '70 que l'injection électronique a commencé à supplanter l'injection mécanique.

Dans l'injection électronique, le temps d'injection est déterminé par une sorte de vanne, commandée par un micro électro-aimant, faisant partie de l'injecteur lui-même.

Au début, cet injecteur était commandé par des capteurs détectant la position de l'accélérateur, le régime du moteur, l'allumage et, parfois, la pression dans la tubulure d'admission.

Puis on a ajouté des capteurs de température de l'eau, de l'huile, des gaz d'échappement, de pression atmosphérique. Mais aussi de vitesse d'accélération des roues motrices, pour en contrôler le patinage.

Tout ceci étant contrôlé par un processeur, contenant un programme informatique. Si bien que quasiment plus aucun mécanicien ne peut vous dire pourquoi votre moteur ne fonctionne pas correctement ... en supposant que le programme contrôlant tout cela ne possède pas de "bug" !

Conclusion (partielle et provisoire) :

Les dispositifs d'injection sont généralement très coûteux. Pas forcément dépendants, d'ailleurs, du nombre de cylindres dans le cas d'une injection électronique.

Par ailleurs, la transition carburateur / injection n'est pas toujours évidente et n'engendre pas systématiquement un gain de performances. Il n'est pas inutile de rappeler, à ce sujet, qu'un constructeur du niveau de Ferrari vit diminuer la puissance de ses moteurs lorsqu'il fût obligé d'y adapter l'injection pour pouvoir continuer à exporter ses voitures aux U.S.A. !

Raisons suffisantes pour que les fabricants de motos ne se soient pas précipités sur cette solution.

Tant que les normes d'émission d'éléments toxiques resteront moins exigeantes pour les motos que pour les voitures.

Ce qui, certainement, ne durera pas très longtemps.

P.S2 : Effectivement : Tous les constructeurs y arrivent en raison des nouvelles normes. Dans l'optique de la préservation de l'environnement, c'est peut être une bonne chose (quoi que : Il faudra tout de même arriver à trouver un moyen pour que nos vaches arrêtent de péter). Dans le domaine de la mécanique, je réserve mon appréciation : Amenez votre voiture hyper-électronisée à votre garagiste. Vous ne serez pas déçus du voyage : En cas de problème la solution consiste, maintenant, à changer de véhicule.

revenons a la voiture et voyons maintenant plus en détail :

l'air arrive par le haut de l'alésage, après avoir traversé un filtre destiné à retenir les impuretés. Il parvient ensuite au niveau d'un étranglement (buse) qui crée une accélération à sa sortie, favorisant l'aspiration de l'essence dans un tube d'émulsion situé au centre de la buse. Ce tube est perforé de plusieurs trous latéraux par lesquels s'échappent les gaz carburés. Il reçoit l'air par le haut, au travers du gicleur d'automaticité, l'essence arrivant par le côté, après avoir traversé le gicleur principal. Le volume des gaz carburés (donc la puissance que va fournir le moteur) est contrôlé par la pédale d'accélérateur qui actionne un papillon se trouvant en aval de la buse du carburateur. Ce papillon comporte une butée permettant de régler le régime de ralenti du moteur. Un gicleur de ralenti alimente le moteur à ce régime spécial où la dépression engendrée dans la pipe d'admission n'est pas suffisante pour assurer une alimentation normale. De plus, une vis pointeau réglable permet d'agir sur la richesse du mélange à ce régime. Un mélange bien dosé se compose (pour la marche normale) de 15 grammes d'air pour 1 gramme d'essence, mais doit être légèrement plus riche pour le ralenti.

La cuve à niveau constant reçoit l'essence envoyée par la pompe sous une pression d'environ 200 millibars. Le niveau est maintenu toujours constant par un flotteur agissant sur un pointeau qui commande l'arrivée du carburant.

En plus de ces éléments de base, un carburateur reçoit des dispositifs auxiliaires destinés à enrichir momentanément le mélange dans un but bien précis : la pompe de reprise et le starter. Lorsque l'on veut accélérer le régime du moteur, il est nécessaire d'avoir à ce moment précis un mélange plus riche, pour ne pas sentir de « trou », très désagréable pendant la reprise. C'est le rôle de la pompe de reprise, commandée par une tige solidaire de l'axe du papillon des gaz. C'est généralement une pompe à membrane (quelquefois à piston) qui envoie un petit jet d'essence, au travers d'un gicleur, directement dans la buse du carburateur, quand on appuie sur la pédale d'accélérateur.

Le starter

Le démarrage à froid d'un moteur demande lui aussi un mélange très riche : il est obtenu par le starter qui se compose d'un volet fermant presque totalement l'admission d'air en amont de la buse du carburateur. Il est commandé manuellement, par la manoeuvre d'une tirette située sur la planche de bord, ou automatiquement, par une dérivation prise sur le circuit de refroidissement du moteur.

L'antipollution

Les carburateurs les moins anciens possèdent, en outre, des dispositifs antipollution, dont tous les réglages sont scellés et ne peuvent être modifiés que par des stations spécialisées dans le contrôle antipollution.

Carburateurs simples et carburateurs multiples

On vient de voir les carburateurs simple corps, qui sont généralement verticaux (Solex, par exemple), mais il existe également des carburateurs plus sophistiqués qui comportent plusieurs corps (de deux à quatre). Les carburateurs double-corps peuvent se diviser en deux catégories : ceux à ouverture différentielle et ceux à ouverture simultanée. Les premiers comportent un corps dont le diamètre est inférieur à l'autre, et qui fonctionne seul pendant les trois premiers quarts de la course de la pédale d'accélérateur. Dans le dernier quart, le second corps s'ouvre à son tour pour donner un surcroît de puissance. Ces carburateurs sont souvent verticaux, comme les carburateurs simple corps. Les carburateurs à ouverture simultanée possèdent des corps de diamètre identique, les papillons des gaz étant montés sur un même axe. Ils sont verticaux ou horizontaux. Les moteurs les plus poussés possèdent généralement un corps de carburateur par cylindre. Il existe aussi des carburateurs triple et même quadruple corps verticaux. Ces derniers sont montés sur de nombreux moteurs V8 américains.

Certains carburateurs, utilisés plutôt sur les motos, fonctionnent sur un principe légèrement différent de ce que nous venons de voir et sont appelés carburateurs à dépression. On en trouve notamment sur les voitures anglaises.

Le carburateur est présent sur la plupart de nos anciennes. Il assure le mélange air et carburant sur les moteurs à essence. Son usure ou de mauvais réglages engendrent problèmes, surconsommations, difficulté à démarrer, baisse des performances. C'est un des organes qu'il est nécessaire de bien connaitre pour tout possesseur de voiture de collection.

Le boulot du carburateur est de préparer le mélange d'air et de carburant pour obtenir le meilleur rendement en énergie. L'essence est ainsi vaporisée et mélangée à l'air via un ou plusieurs gicleurs pour être ensuite aspiré par les cylindres via la pipe d'admission. Le mélange théorique permettant d'obtenir le meilleur rendement est de 14,7 grammes d'air par gramme de carburant, soit environ 15/1.

CARBURATEUR : COMMENT ÇA MARCHE ?

Une cuve dispose en permanence d'une quantité d'essence prédéfinie (réglage de hauteur de cuve). Pour réguler le niveau de cette cuve un flotteur commande un petit pointeau qui va faire couler l'essence. Le réglage de ce flotteur est important, car plus le niveau de carburant est haut, plus il y aura de pression et de débit de carburant. De la même façon, la taille du pointeau influe sur l'alimentation de la cuve. Trop petit, il n'y a pas assez de carburant, trop gros il y a risque de surplus.

Un ou des gicleurs, permettent de projeter le carburant dans la zone d'aspiration. Le débit va dépendre du niveau de dépression et du diamètre du passage d'air (diamètre de la buse ou venturi). Pour le débit d'air, un boisseau permet de réguler la quantité d'air et d'essence envoyés dans le moteur. Enfin, le mélange gazeux vaporisé est régulé par un papillon, sorte de clapet plus ou moins ouvert selon la pression sur l'accélérateur.

Le carburateur dispose en générale de deux circuits : le circuit de ralenti, qui assure le fonctionnement du moteur à son régime minimal, et le circuit principal, qui prend le relais en général au dessus de 1.500 trs/mn. C'est pour cela que le carburateur dispose d'un gicleur de ralenti et d'un autre pour le circuit principal

Pour améliorer les reprises, souvent une pompe de reprise détecte toute tension du câble d'accélérateur et envoie directement une quantité d'essence pré-réglée dans la zone d'aspiration.

Enfin, le carburateur dispose souvent d'un dispositif de starter (manuel ou automatique) destiné à améliorer le départ à froid, en enrichissant le mélange par la réduction de l'arrivée d'air.

Selon la cylindrée du moteur, la taille des soupapes, le temps d'ouverture des soupapes ... chaque moteur a des besoins différents en terme de mélange air-carburant. D'où des diamètres de corps de carburateur différents, des tailles de gicleurs différents, taille de pompe de reprise différente, la présence de plusieurs corps de carburateurs, etc ...

LES PANNES DU CARBURATEUR

Si le moteur ne démarre pas, le carburateur peut être en cause. Pointeau bloqué, conduit interne bouché, gicleur d'essence bouché, les causes possibles sont multiples. Le carburateur peut également se retrouver noyé par excès d'essence. Une fuite d'air peut également empêcher un bon dosage de mélange. Le bon réglage des différents circuits d'air et d'essence ainsi que l'adéquation des gicleurs entre eux est la condition sine-qua-non du bon fonctionnement du carburateur.

La (mauvaise) transition entre le circuit de ralenti et le circuit principal est parfois cause de « trous » de carburation à bas régime. En cause, l'adéquation entre la taille du gicleur de ralenti et celle du principal...

Un papillon qui se bloque ou qui est grippé peut poser problème. L'usure de l'axe de papillon engendrant des entrées d'air non maîtrisées est un facteur de mauvais fonctionnement.

Enfin, si l'on a un carburateur à corps multiples, voire plusieurs carburateurs sur le même moteur, la synchronisation de tous les corps de carburateur est essentielle au fonctionnement harmonieux de tous les cylindres.

La pompe de reprise, qui fonctionne avec une membrane caoutchouc, peut s'avérer défectueuse: mauvais réglage de la quantité de carburant à envoyer, membrane percée, membrane durcie, etc ...

LA RÉFECTION DU CARBURATEUR

Sur les vieilles voitures, le principal risque pour le carburateur est un stockage prolongé ayant engendré l'évaporation de l'essence et le bouchage (total ou partiel) des conduits internes du carburateur, ainsi que le séchage des joints assurant l'étanchéité entre les différents circuits.

Le nettoyage intégral du carburateur, le « soufflage » sous pression des conduits et le remplacement de tous les joints est le service minimum pour la rénovation. Le meilleur soin à apporter à un carburateur est de lui offrir un nettoyage par ultra-sons qui garantira le nettoyage dans les conduits les plus inaccessibles.

Dans le cas de présence de jeu dans l'axe de papillon, il est usuel de réaléser les paliers et d'y placer des inserts en laiton sur mesure pour retrouver une commande de papillon réactive et étanche.

Vous voilà paré avec les premières bases de la technologie du carburateur classique. Il existe une autre technologie de carburateur (les SU, montés sur beaucoup d'anglaises) où le ratio air-essence est contrôlé par une aiguille conique coulisse dans le gicleur pour faire varier sa section..